SCROLL

1915-1952

消しゴムメーカーへの助走

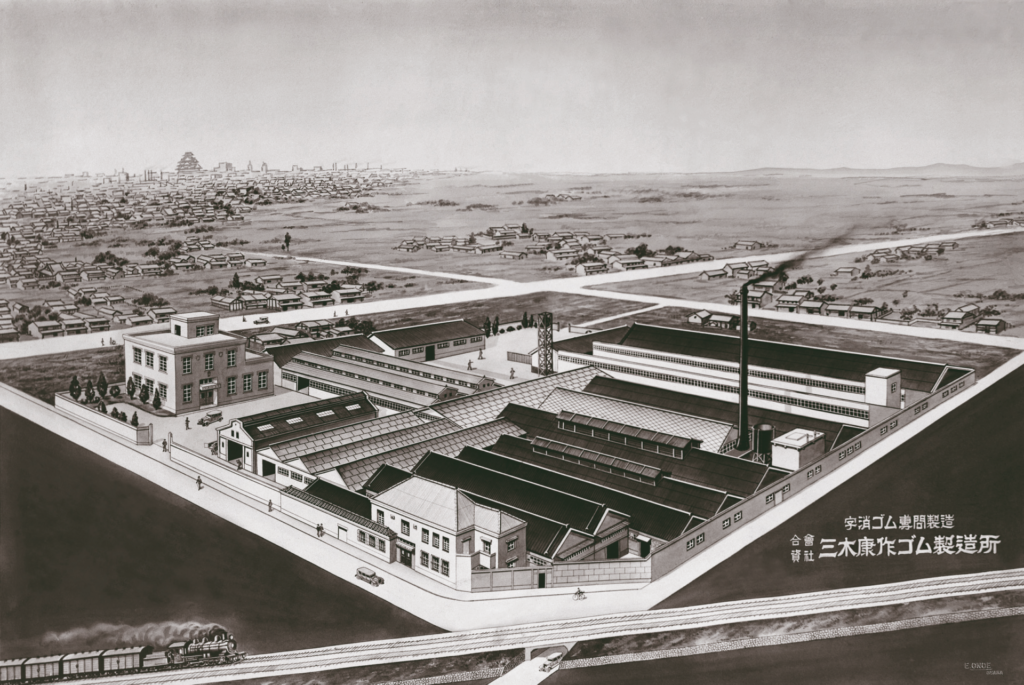

創業当時は「三木康作ゴム製造所」という社名で、消しゴムのみならず、ゴム糊・ゴムテープ・輪ゴムなど、ゴム製品全般を製造するメーカーであった。

第一次世界大戦が勃発し、工業国へと発展を遂げる最中、天然ゴムを主原料とした消しゴムは国産化が進み世界へと輸出されていった。この頃はまだ、Radarのブランドネームはなかった。

1923

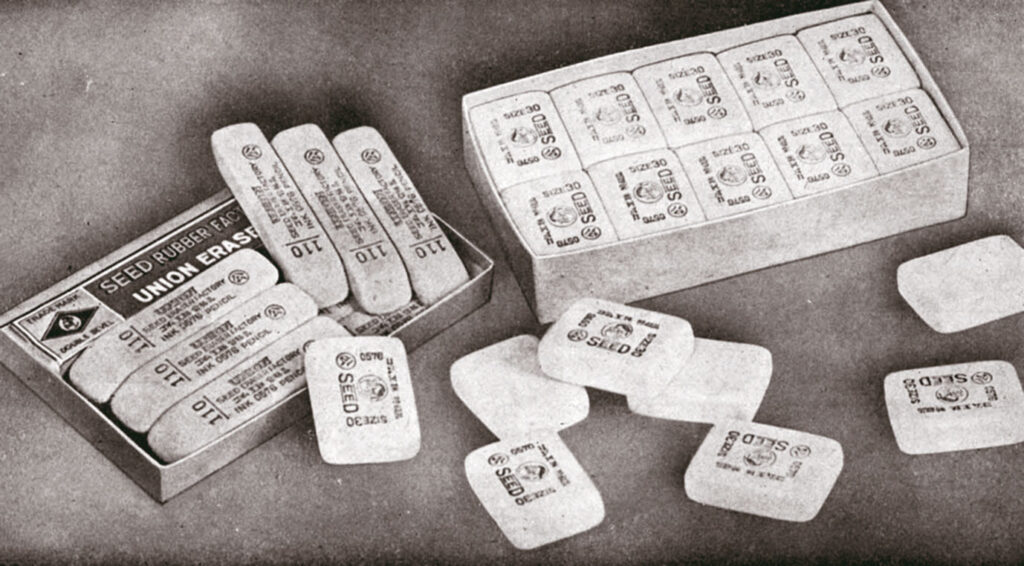

「SEED」を商標登録、海外へ雄飛

大正時代に国産化が進んだ消しゴムは、昭和に入ると、海外輸出が活発化。国内を上回る量が世界各地へと輸出された。こうした中で、三木康作ゴム製造所は1923(大正12)年3月に「SEED」を商標登録するとともに、翌1924 年には事業の発展を期して「合資会社三木康作ゴム製造所」に組織変更して業容を拡大。

「SEED」を冠した商品は、国内はもとよりアジアやインド、さらには北中米、地中海沿岸、アフリカにまで輸出され、その名を世界にとどろかせる。実際、この頃の字消しの販売は全体の70%を輸出が占め、とくにアメリカ向けのセット製品や中国向けが多かった。工場では従業員約90 名が朝7 時から夜9時頃まで懸命に働き、セット製品の製作においては社外の人材も活用して内職作業が行われた。

のちに社名ともなる「SEED」の商標は、イソップ童話に登場する「カラスと水差し」の物語から着想したとされる。水を飲むために、石ころを入れて水差しの水位を上げたという賢いカラスの寓話にあやかり、何事もあきらめずに知恵を絞れば目的を達することができる、その「知恵の種(SEED)」を地道に積み重ねることが将来の大きな力になる―との意味が込められた。このため、製品には「SEED」の商標のほかに、カラスと水差しの絵柄を用いたロゴマークも多用された。

1928-1945

戦時下の業容拡大

わが国は1931(昭和6)年の満州事変を契機に準戦時体制に突入。戦局が広がるにつれて、国内経済は次第に政府の統制下に置かれた。ゴム関連産業も同様で、三木康作ゴム製造所は軍需品の生産拡大による好況下で業容を大幅に伸ばす。

まず1935 年に東京出張所(東京市神田区神田14 - 7)を設置して積極的に事業拡大を図ると、1937 年にはゴム製品部と再生ゴム部、事務用糊部の各工場を増設する大拡張工事を実施。これにより、三木康作ゴム製造所は創業時の10 倍近い工場規模(敷地面積4052㎡、延床面積2834㎡)となった。

一方、1936 年にはゴム工場を買収して、自転車のタイヤチューブやゴムロールなどの生産に着手。1939 年には、これを独立させて「旭護謨株式会社」を設立した。そして、太平洋戦争が開戦した1941年には、中小企業の整理統合と下請け企業化を推進する企業整備令の実施を受け、その中心工場として他社3 工場を吸収合併して軍需品の生産を開始する。とくに1943 年に海軍の指定工場となってからは、ゴムホースやゴム板、望遠鏡・双眼鏡のゴムあて、ゴムパッキンなどの軍需品から消しゴムやゴム粘土消防ホースなどの民需品にいたるまで幅広いゴム製品を製造。軍需品の高度な性能要求に応えるため、大阪府立産業能率研究所の指導を得るなどして生産現場の効率化と品質向上も図った。また、創業以来主力の消しゴムの生産高は、東洋一の規模を誇った。

しかしながら、戦争末期の1945 年6月、大阪大空襲の戦災により工場・建物が事務所の一部を残してすべて焼失。三木康作ゴム製造所は、失意の中で終戦を迎えた。

1945

戦後の事業再開

1945(昭和20)年8月15日、太平洋戦争が終戦。混乱と不安の中で、三木康作ゴム製造所は従業員が一致団結して復興にあたり、同年12月には工場南側の敷地約1500㎡を借用して一部生産を再開する。そして翌年以降、本格的な復旧工事にかかり、各工場・倉庫・事務所を順次建設した。

戦後まもない当時の生産品目は、消しゴムやゴム粘土、自転車のタイヤチューブ、工業用ゴム板、再生タイヤ、ホース、ゴム履物など多様であった。終戦直後の物不足の時代、ゴム関連商品は飛ぶように売れ、生産可能な製品を何でも製

造する必要があった。とくに消しゴムや履物は品薄状態で生産が追いつかず、販売先の問屋はリュックサックに現金を詰めて毎日のように工場を訪れては製品を持って帰ったという。

一方、当時の生ゴム原料は割当配給制であったことから、増産には生ゴム原料の配給を増やしてもらう必要があった。このため、生産設備と人員の拡大を急ピッチに進めて原料を確保。三木康作ゴム製造所の生産能力は、ほどなくして戦前を上回る規模となった。

1950

「シードゴム工業株式会社」への改称と経営再建

急激な成長は、長くは続かなかった。戦後、三木康作ゴム製造所は増産体制をとることで得た生ゴム原料の余剰分を闇流通市場で販売して多額の利益を得ていたが、配給制が解除されると、一転して窮地に立たされたのである。成長の余勢を駆って、手広く新規投資していたことも資金繰り難に拍車をかけた。

このため、1948(昭和23)年6月には、資本金500 万円で「株式会社三木康作ゴム製造所」が設立された。これは新会社が事業を継承して、旧債を分離することで経営再建を図る狙いであった。だが、割当原料に頼った企業体質を改善するのは容易ではなく、再建策は早々に暗礁に乗り上げた。そして、1950 年8月には経営の行き詰まりから、三木社長が一切の職を辞して退任。会社の存続は債権者団体の手に委ねられた。この時、社名も「シードゴム工業株式会社」に改称。債権者団体から選ばれた社長が就任する新体制での再建がスタートした。

当初は人員整理を進めるための資金が捻出できず、労働組合との交渉も難航。会社再建は二転三転したが、危機打開の糸口となったのは、大手鉄鋼メーカーである中山製鋼所の創業者、中山悦治が再建に触手を動かしたことであった。同氏は異業種であるシードゴム工業の再建に強い意志を持っており、社名を継承する形で経営権を取得。1951 年6月5日には、再建事業担当者として同社関係会社の日本耐火工業(現・ニッタイ)より玉井廣一らが派遣され、7月には野口弘が社長に就任した。この節目となる6月5日は、以後、創立記念日として制定される。

ただ、経営危機に揺れる会社の再建は一筋縄ではなかった。再建の実務担当者として陣頭指揮を執った玉井廣一は当時35歳の若さであったが、着任時の様子を「借金が山のようにあり、病気で言えば、重症から瀕死にかかる段階だった」とのちに述懐している。当初の再建資金100万円は電気代や手形の支払いなどであっと言う間に消え、対外的な信用もなかったことから、鉛筆1本、便箋1冊も現金でなければ買えない状態だった。

再建には、当時約300 人に膨らんでいた従業員数の縮小なくして一歩も前に進まなかった。このため、玉井は優秀な人材や技術の流出を防ぐため指名解雇を絶対条件に不退転の決意で人員整理に臨み、希望退職を主張する労働組合と粘り強く交渉。当初の約4 分の1に当たる従業員70 名体制が確立され、ようやく再建が緒に就いたのは1951年12月のことであった。これを受けて、仕入先および協力会社からも総額3000万円の支援が得られた。

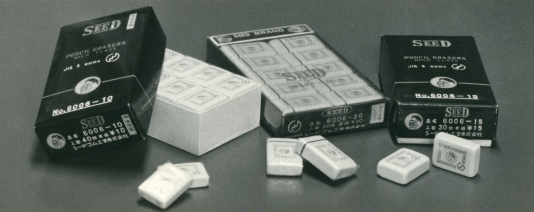

一方、事業においては、不採算品種であった履物やゴム板などの生産から撤退。約13 業種にわたる生産設備を廃棄して、消しゴムの生産に特化する決断をした。戦後の学校教育が整備される中で文房具の将来性に着目し、消しゴム専業メーカーとして新たなスタートを切ったのである。

1953-1981

プラスチック消しゴムのパイオニア

消しゴム専業メーカーとして大きな転機となったのは、まだ世に登場してまもない塩ビ(軟質塩化ビニル樹脂)に着目、これを原料とするプラスチック消しゴムの開発に取り組んだことであった。

塩ビの消字効果を高める研究は、すでに1953~54年頃から始められていたが、この成果を経て、1956(昭和31)年9月、世界に先駆けてプラスチック消しゴムの生産を開始したのである。

1955

字消しゴムのJIS表示許可を取得

生産品種を消しゴムに特化したシードゴム工業は、まず配合剤の「サブスチチュート(以下、サブ)」の自家生産に着手した。サブは天然ゴムを原料とする消しゴムの製造過程では欠くことのできない、いわゆる軟化剤だが、仕入れ価格の変動が激しく、コスト的には大きな不安定要因であった。このため、数年にわたる研究を重ね、1953(昭和28)年に旭工場(大阪市城東区古市南通2-7-4)を新設してサブの自家生産を開始。消しゴム専業メーカーとしての第一歩を踏み出した。

この頃には朝鮮特需の好景気も終わりを告げ、市場にはモノが行き渡り始め、質の良い製品が選ばれる時代に移行しつつあった。このため、シードゴム工業は新技術の開発に果敢に取り組み、1954 年に油脂ゴム(石鹸ゴム)や油性字消し、ゴムバンドなどの生産を開始したほか、教材ゴム粘土や工作粘土なども開発。1955 年には、消しゴムで日本工業会規格表示許可(JIS規格)を取得した。また、1954 年には大阪府より優良工場の表彰を受け、これが文具業界における信用回復に大いに貢献。営業活動面においても好影響がもたらされた。そして、1955年には東京営業所(東京都台東区浅草橋2-11)が新たに設置された。

1956

世界に先駆けてプラスチック消しゴムを生産

消しゴム専業メーカーとして大きな転機となったのは、まだ世に登場してまもない塩ビ(軟質塩化ビニル樹脂)に着目、これを原料とするプラスチック消しゴムの開発に取り組んだことであった。塩ビの消字効果を高める研究は、すでに1953~54年頃から始められていたが、この成果を経て、1956(昭和31)年9月、世界に先駆けてプラスチック消しゴムの生産を開始したのである。

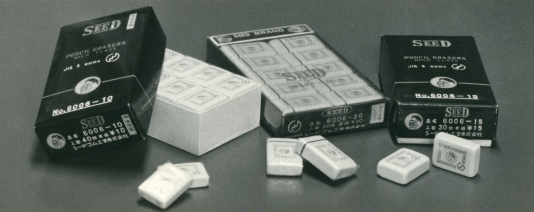

ただ、当初のプラスチック消しゴムは、従来の天然ゴム原料の消しゴムと比べて消字力にあまり差がなく、目新しさだけが先行したものであった。このため、シードゴム工業は品質改良を重ね、1958年には「プラスチック字消連続押出し製法特許」を取得するなど技術的工夫を加えるとともに、プラスチック字消しゴムの人気が出始めた1960年頃には生産設備を相次いで増強した。

一方、従来の天然ゴム原料の消しゴムにおいても、1958年11月にゴールド最高級品ゴム字消しを開発したのに続き、1961年6月にはスーパーゴールド最高級ゴム字消しを発売。この頃には消しゴム一貫メーカーとして全製品の生産体制が確立されたが、その技術力は戦前から浸透していたSEEDの商標とともにシードゴム工業の大きな財産であった。

1959

シード商事の設立

プラスチック消しゴムの需要が増える中で、1959(昭和34)年1月には販売部門を分離して新たに「シード商事株式会社」が設立された。資本金は100万円。初代社長には、玉井廣一・シードゴム工業専務が兼任する形で就任した。この頃、日本経済は岩戸景気の好況下で「所得倍増計画」が閣議決定されるなど、空前の高度経済成長が始まろうとしていた。こうした中で、販売活動においては刻々と変化する経済情勢を把握して、小回りの利いた適切な対応を講じる必要があった。

一方、生産活動においては設備投資や研究開発など長期的な視点での運営が求められ、本質的に活動目的が異なるため、シードゴム工業から商事部門を独立して販売活動の強化を推進したのである。

また、同社の設立に当たり、東京営業所はシード商事・東京営業所として再発足。同営業所の活躍もあって、その後、輸出量は増加傾向となった。1964年には通産大臣より「輸出貢献企業」に認定され、以後、連続8年間にわたって認定を受けた。

1965

プラスチック消しゴムの普及

1965(昭和40)年頃になると、プラスチック消しゴムはその優れた性能が広く認められるようになり、大いに注目を集めた。とくに当初はあまりかんばしくなかった消字力が、技術進歩と品質改良により格段に向上。また、練りから熟成まで1週間ほどかかる天然ゴムに比べ、塩ビは数日で商品化することができるほか、純白で無臭のプラスチック消しゴムは着色や香料の添加も容易にできるなど成形加工の良さが広く受け入れられ、さまざまな商品が発売されて急速に普及する。

こうした中で、シードゴム工業も大量生産と品質向上を目指した新鋭設備を次々に導入。1966年には東京方面の需要増大に対応して、葛飾区に葛飾工場も新設した。また、新商品も相次いで売り出した。1964年には香料入りのプラスチック消しゴムを初めて発売するなど、加工性の良さを生かした商品バリエーションを充実。1967年には鉛筆の先につける消しゴムのJIS規格表示許可も取得した。

1968

安くてよく消える「レーダー」を発売

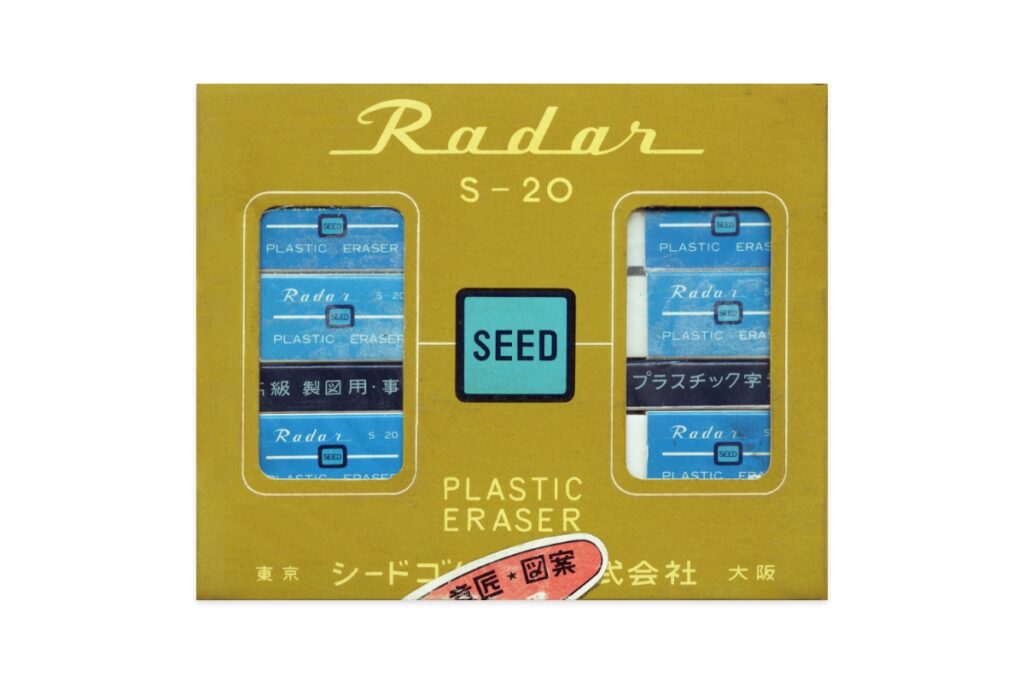

1968(昭和43)年9月には、最高級のプラスチック消しゴム「Radar(レーダー)」が完成、生産を開始した。納得のいく消し味を追求した初代レーダーは、売り出し価格が20円、30円、50円の3種。当時、単価10円が主流の消しゴム市場において2倍以上の価格設定は大きな冒険だったが、「良い品質の製品は高くても売れる」との信念のもと販売に踏み切った。ちなみに、当時はタクシーの初乗りが100円、国鉄(現・JR)は20円であった。

「レーダー」のネーミングは、当時の最先端技術の象徴であった電波探知機(レーダー)から命名。対象物を正確に計測する電波探知機のように、ユーザーが欲しているニーズを適切にとらえて、高性能の消しゴムを提供する―との意味が込められたようである。また、品番(「S‐20」「S‐30」「S‐50」)の「S」はゴムがSoft(ソフト)であること、数字は価格を表した。当時、レーダーはそのスマートなスリーブ(巻紙)のデザインと真っ白な消しゴム本体の色で、消費者に新鮮な印象を与えたという。

プラスチック消しゴムの生産開始から10余年。多くの技術的蓄積を経て開発されたレーダーは、その製造過程において当時としては新しいプレス生産方式を採用するなど、シードゴム工業の技術の粋を集めた商品であった。このため、レーダーの発売以降、大量生産を要する事務系のスタンダード製品などでもプレス生産が採用されるようになった。

また、シードは従来の天然ゴム原料の消しゴムにおいても、製造のカギとなる加流工程を連続して裁断まで行う連続加硫技術を1969年に完成。世界でも類を見ない先進的な生産設備を導入した。さらに、同年には、より自由な形の造形ができる射出成形機「ラバーインジェクション」も初めて導入。これにより、「型物」と呼ばれるさまざまな形のプラスチック字消しが生産できるようになった。

1970

レーダーが『暮らしの手帖』で絶賛

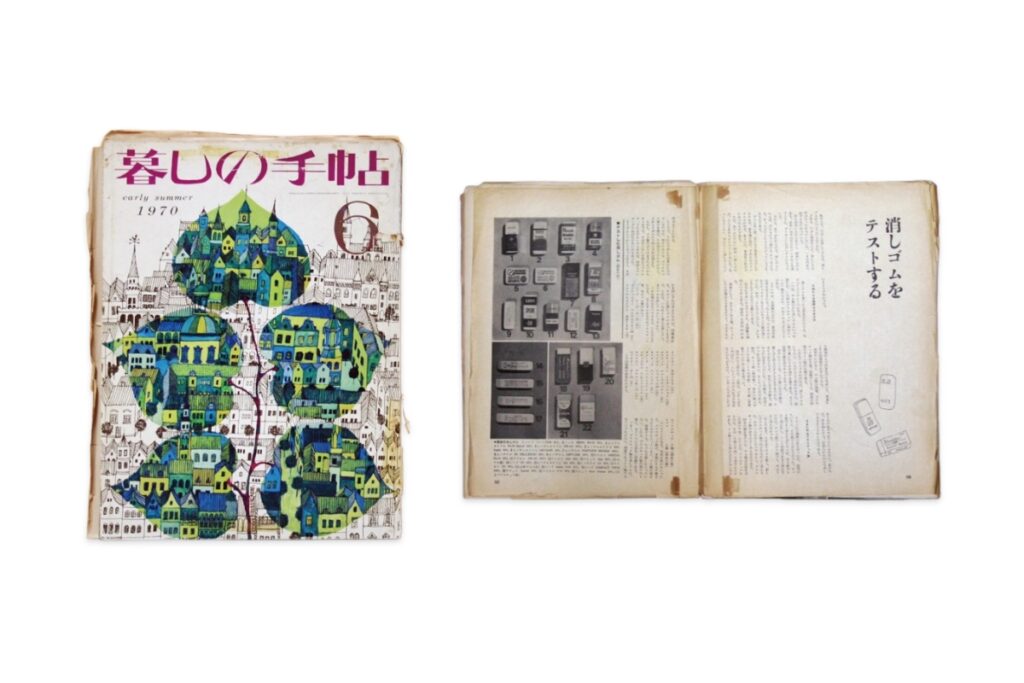

最高級品と銘打ったレーダーは当時としては高額だったこともあり、発売当初の売れ行きは芳しいものではなかった。その流れを決定的に変えたのは、1970(昭和45)年に生活総合誌『暮らしの手帖』の誌面で行われた消しゴムテストである。 同誌では「消しゴムをテストする」と題して、市販で売られている国内外のあらゆる消しゴム33種類(ゴム製25種、プラスチック製8種)の消字力テストを行い、その結果を誌面に掲載。その中で、最も良く消えたのがシードの消しゴムで、「レーダー(S-50)は性能がトップだった上に値段も安い」と絶賛された。消費者目線の権威とも言える雑誌のお墨付きをもらったことで、レーダーは爆発的な人気を得て、全国の文房具店から注文が殺到。生産量は、一気に6倍に増えた。それまでレーダーは関西中心の販売だったが、この記事が出たことで一気に全国区の商品になったのである。

また同時に、レーダーはシードゴム工業の主力商品になるとともに、その後も改良を重ねて新型商品を発売。高度経済成長によるオフィス需要の増加と学童数の増加が販売を後押しして、40年以上にわたる息の長いロングセラー商品となる。 ちなみに、レーダーはのちの日本字消工業会基準の消字テストで97%の消字力を記録した。 一方、この頃の消しゴム市場は、プラスチック消しゴムが人気を博したとはいえ、商品数自体はまだゴム製の消しゴムの方が多かった。ただ、安くてよく消えるプラスチック消しゴムの優位はすでに歴然としており、その主流は次第にゴム製からプラスチック製へと転換していく。そして、1972年にはプラスチック消しゴムのJISが制定され、シードゴム工業もこの制定の作成委員として参加した。

1970-

OEM生産の本格化と小売市場の激変

レーダーのヒットで、シードゴム工業は消しゴム業界において生産量・品質ともにトップメーカーの地位を確立。製品の品質評価が高まる中で、同業他社からのOEM生産(相手先ブランドの製造)の引き合いも増え、その数量は年々増加した。OEM生産については、消しゴム専業メーカーとしての地歩を固めた1950年代半ば頃から開始していたが、レーダーの発売を契機にその数量は一気に増加。プラスチック消しゴムが急速に普及する1970年代以降、シードゴム工業のOEM生産は経営上欠くことのできない規模にまで拡大した。

OEM生産の増加は、シードゴム工業の製品に対する信用・信頼の証しだったが、同時に1970年代以降の小売業界の大きな変化も一つの要因であった。というのも、レーダーが爆発的な人気を博していた頃、小売業界ではスーパーマーケットが台頭。それまで文房具は全国に約3万店あると言われた文房具店で販売されるのが常だったが、大量販売と低価格を売りにしたスーパーをはじめとする量販店の隆盛により、鉛筆やノートなどの文具が厳しい安値競争を強いられていた。この小売市場の変化は消しゴム業界においても対岸の火事ではなく、この中でシードゴム工業は業界秩序の維持を図るべく、不当な安値競争を回避する方針を選択。量販店などへの低価格販売を避け、トップメーカーとして商品の開発力で勝負する道を選んだ。ただその後、量販店の勢いに押されて文房具店は激減。既存の販売ルートに重点を置いたシードゴム工業は営業販売面で苦戦を強いられることとなり、その結果、OEM生産は増加して、のちに全社生産の半数以上を占めるに至った。

1973

オイルショックと原材料の高騰

1973(昭和48)年、第4次中東戦争をきっかけに第1次オイルショックが起こり、産業界は大打撃を受けた。あらゆる製品物価が高騰する「狂乱物価」の中で、わが国は戦後初のマイナス成長を記録。ここに高度経済成長が終焉を迎え、日本経済は低成長時代へと移行する。文具業界でも石油系原料の高騰はすさまじく、直接関係のない輸入生ゴムまで値上がりして、原料確保が急務となった。シードゴム工業も原料確保に四苦八苦したが、普段から仕入先を固定して原料の安定確保に努めていたこともあり、仕入先の理解は比較的スムーズで、非常時の原料供給に多大の協力を得ることができた。一方、販売面においては、原料高騰分を製品価格に転嫁せざるを得ず、あくまでも品質を落とさないことを条件に製品のサイズ変更などで対応した。

また、1979年の第2次オイルショックの際は、石油製品の1年間の値上がり幅が重油200%、可塑剤55%、ペースト25%と第1次の時よりも大きかった。原料価格はいつ終わるともなく毎月のように値上がりしたため、ついには製品価格の改定に踏み切れないまま、原料値上がり分を自社で吸収することとなった。

1977

「ねり消しゴム」の発売、ブームを先導

さまざまな形や色、匂いもつけることができるプラスチック消しゴムが主流となり始めた1970年~80年代、消しゴム市場では実に多様な商品が次々と発売される。シードゴム工業においても「レーダー」に続くヒット商品を目指した商品開発が活発に行われ、新商品は出るたびによく売れて、アイテムがどんどん増えていくという、まさに黄金時代であった。そうした消しゴム多様化時代の火つけ役とも言えるのが、1977(昭和52)年12月に発売した「ねり消しゴム」であった。これは、それまで主にデッサン用に使われていたねり消しゴムを子ども向けに開発したもので、とくに粘土のような柔らかい手触り感と、引っ張ったり伸ばしたりして形を変えられる楽しさが人気を博し、当時、子どもたちの間で広がった「ねり消しブーム」をつくるきっかけとなった。

1980年8月には、子どもや若者に人気のあったコカコーラの香りや色をつけた「コーラねり消し」を発売したが、これも大ヒットを記録。あまりの人気から、一部の学校では「コーラねり消しの持ち込み禁止」が言い渡されたほどであった。この「ねり消しブーム」は、本来の「字を消す」ための消しゴムではなく、玩具アイテムとしての消しゴムを世に広めた点で大きな意味があった。さらに、こののちファンシー消しゴムのブームと相まって一時代を築くことになる。一方、この頃、機能性を追求した商品も相次いで開発された。まず1977年には、生ゴムや塩ビ以外の素材を使った特殊な鉛筆型字消し「アルファ」を発売した。これは、プラスチック字消しの欠点である移行性(下敷きや筆箱に長時間高温で接触させると製品中の可塑剤がくっつく)と呼ばれる現象を克服するため、新素材による字消しを開発したものであった。また、同年には紙を傷めずによく消える高性能の「ボールペン字消し」を発売。さらに、1978年には極細の芯ゴムを開発して、コードレス電動消しゴム「ドルフィン」やシャープ用の字消しに採用したほか、翌1979年にはこの芯ゴムを使用した鉛筆型字消し「パールスティック」を相次いで商品化した。

1980

全員参加による安全活動の開始

シードゴム工業の安全衛生活動は1950年代より組織的に行われていたが、1980(昭和55)年には新たに全員参加による安全パトロール制度が発足した。これは、当時、プラスチック工程からの提案で大幅な改良ができたことを受けて、全員参加の安全活動の重要性を再認識したことがきっかけであった。新制度では、1日1人ずつ交代で全従業員が安全当番を担当して「危険報告書」を提出、これを安全衛生委員会で検討して安全対策を講じるというもの。それまでは職制が特定の日に安全パトロールを行うだけだったこともあり、制度の発足後は休業災害件数が目に見えて減少。以後、安全当番はシードゴム工業における安全衛生活動の核となった。

また、1983年には、全員参加による指差呼称制度と5S運動を開始した。その後も全員参加を基本とした制度が相次いで発足。1985年に始業前ミーティングの制度化、1986年に作業機械の本質安全化への取組み、さらには1988年にヒヤリ・ハット報告の制度化などが行われた。

1981

玉井廣一が黄綬褒章を受章

1981(昭和56)年6月、シードゴム工業は会社創立30周年を迎えた。本社で式典、さらに記念パーティが取引銀行や雑誌社、新聞社、印刷所の担当者らを招いて、にぎやかに開催された。同じ年の11月には、専務取締役の玉井廣一が黄綬褒章を受章する栄誉を受けた。これは、シードゴム工業の経営責任者として同社をわが国屈指の消しゴムメーカーに育てる一方、業界団体においては重要な役職を歴任し、消しゴム業界の発展に大いに貢献したことが評価されたものだった。玉井は、1974年には大阪文具工業連盟副理事長、1980年には日本字消工業会会長にそれぞれ就任。とくに、大阪文具工業連盟ではわが国の文具業界を二分する東西両業界の結束と融和に努めるとともに、取引委員長として生産・卸・小売の3者の調整役としてその手腕を発揮した。また、日本字消工業会においては、JIS制度の導入を積極的に推進して業界の品質向上に資するなど、専業トップメーカーとして常に業界のリード役を務めた。このほか、文具業界従業員の福利厚生事業にも熱意を傾け、大阪文具紙製品健康保険組合や同厚生年金基金の設立に参画するなど、多方面にわたり活躍した。

玉井廣一は、1934(昭和9)年に大阪市立市岡商業高校を卒業後、貿易商を経営する父の事業に従事。兵役後の1941年には大手鉄鋼メーカーの中山製鋼所に入社して、関係会社・日本耐火工業の営業部長などを経て、1951年にシードゴム工業の再建担当者(取締役支配人)として赴任した。再建を一任されるや、日夜寝食を忘れてこれに取り組み、消しゴム専業メーカーとしての基盤を確立するとともに、同社の成長・発展をけん引して業界のトップメーカーへと育て上げた。一方、業界にあっては、大阪文具工業連盟や日本字消工業会の重職を多年にわたり務めるなど常に指導的役割を果たした。

1982

消しゴムの重金属含有問題と安全対策

消しゴム商品が多様化する中で、1982(昭和57)年4月には、老人がチョコレート型の消しゴムを間違えて食べるという事件が発生しました。この事件を受け、山形県消費生活センターが市販の消しゴム56点を分析検査したところ、7製品から多量の鉛とクロムが検出されました。これが読売新聞に掲載されると、消しゴム業界は激震を受け、問題製品のメーカー名が発表されなかったため、業界は疑心暗鬼となり、一時的に騒然とし、卸・小売店から大量の返品要請を受ける事態にまで発展しました。

この中で、シードゴム工業の対応は迅速でした。自社の粘土製品に有害物質の混入を疑われた1975年のカラー粘土騒ぎを経験して以来、字消し製品においても食品衛生法に基づく毒性検査を定期的に行う体制を整えていたため、早々に得意先に対して無害宣言を発することができました。

また、事件を受けて消しゴム業界としての対応も行われました。日本字消工業会では調査の結果、会員企業の製品には問題がないとして無害宣言を発令しました。同時に、今後は食品衛生法に基づく材質検査を準じた安全対策を講じることで本事件は一応の収束を見ました。

その後、1983年には日本字消工業会の協力のもと、プラスチック字消しのJIS規格が大幅に改正され、新たに有害物質に関する規定が盛り込まれました。鉛、カドミウム、ヒ素などの有害物質を成分とする原材料の禁止や製品の試験が義務化されることとなりました。

また、1984年には、日本字消工業会が安全管理マーク(クリーンマーク)制度を設置しました。この制度では、有害物質の含有量や消し能力の自主規制に合致した製品に同マークを添付し、消費者にこのマーク付き商品の使用を推奨することとなりました。

この事件は、消しゴムを誤って食べてしまうという消費者の誤認から始まったもので、シードゴム工業はその後、消費者が誤って食べてしまうような消しゴムの製造を自粛する方針を打ち出しました。それにより、「疑似食品の消しゴムでは、形・色・香りを似せた三位一体の商品企画はしない」という不文律の自主規制が生まれました。また、危険を避けるため、ピストルや戦車といった人を傷つけるモノをモチーフにした商品企画もしないという考えが社内に根付きました。

1983

企画室の設置とファンシー消しゴム

字を消すためだけではない多様な消しゴムが生まれる中で、シードゴム工業は1983(昭和58)年3月、商品企画を専門に行う企画室を新たに設置した。同室は当初、わずか2人の陣容だったが、まだ世に出ていない「新規性」を重視した独自のアイデアを考案。動物をかたどったキャラクターものや香料をつけたものなど、主に子ども向けの消しゴムを次々に商品化していった。

なかでも最初のヒットは、1983年に発売した「マグナム'83」。文字通りピストル型の消しゴムだったが、その子ども心をくすぐる形が男の子たちの間で大きな評判となった。また、当時のラッピングブームにあやかって開発された「ラブリーシャツ」は、かわいいシャツ柄のパッケージ内にハートや星型の消しゴムが入っている斬新なもので、これも女の子たちの支持を受け、「中身が見えないものは売れない」という当時の常識を覆して大ヒットした。

そのほか、カセットテープの形を模した消しゴムやエアメールさながらに消しゴムにメッセージが書き込める「ラブメッセージ」など、それまでにない自由な発想で生み出された消しゴムは、いずれも子どもたちの心をとらえ、発売すれば売り切れ、また新商品を開発するという好循環のサイクルが続くこととなる。

これら子ども向けのかわいい消しゴムシリーズは、当初、「シードのファッション字消し」として発売された。企画室は実に年間約50アイテムというハイペースでさまざまな新商品開発を手がけたが、子どもたちの玩具・コレクションアイテムとして受け入れられる中で、当時流行のファンシーショップに因んで「ファンシー消しゴム」と呼ぶようになった。シードゴム工業は、この「ファンシー消しゴム」の新ジャンル確立に先導的役割を果たすこととなった。

1985

パズル型消しゴムの原点「アニマルパック」発売

ファンシー消しゴムが一世を風靡する中、新たにパズルタイプの消しゴムがシリーズ化された。これは、当時のパズルブームに乗って1981(昭和56)年に「パズル消しゴム」を発売したのが最初で、1985年にはギフト用の消しゴムとして、5種類の動物型消しゴムを組み合わせた「アニマルパック」を発売。主に子どもたちのお誕生日会などでのプレゼント向けに企画・発売されたが、300円という高額商品にも関わらず(当時の一般的な消しゴム価格は50円)、好調な売れ行きを見せた。

このため、シードゴム工業は同様のキャラクタータイプのパズル消しゴムを相次いで企画。1987年には6種類の動物型消しゴムを立体パズルにした「アニマルキューブ」を発売したのに続き、1989年には球体パズル型の「アニマルボール」、1990年にはピラミッド型の「アニマルピラミッド」、1992年には深海の生物を組み合わせた「マリンパック」など、毎年のようにさまざまな新商品を投入した。

また、事件を受けて消しゴム業界としての対応も行われました。日本字消工業会では調査の結果、会員企業の製品には問題がないとして無害宣言を発令しました。同時に、今後は食品衛生法に基づく材質検査を準じた安全対策を講じることで本事件は一応の収束を見ました。

これらパズル消しゴムのヒットは、ギフト用の消しゴムという新たな市場を開拓するとともに、のちの2000年代以降のパズル消しゴムブームの原点ともなった。

1985-

「ノンダスト」「スレンディ」などを次々発売

一方、シードゴム工業はこの頃、消しゴム本来の消字力や使いやすさを追及した新商品も相次いで発売した。

まず1985(昭和60)年に、消しクズが紙の上に散らばらない「ノンダスト」を開発。見本市に出展して大きな反響を呼んだ。また同年には、紙面を傷めず、消跡も残らない設計・製図専用の超高性能消しゴム「ネオレーダー」を発売。続いて、翌1986年には細い文字でも消しやすく、軽いタッチでサラッと消えるシャープペンシル用に最適な高品質消しゴム「フォーシャープ」も上市した。

これらは、消しゴム本来の機能である消字力を高め、課題だった消しクズの問題を解決したものだったが、さらにステーショナリーとして携帯できる消しゴムも追求。1987年には、高い消字力に加えて、シャープペンシル感覚でおしゃれに携帯できる薄型高性能消しゴム「ビースター(B-Slender)」が開発・発売された。これは、厚さ2.8mm、幅6.5mmの薄さで細い消しゴムでありながら、細かい文字や線も正確かつ容易に消すことが出来る機能を兼ね備えたもので、グッドデザイン賞を受賞。そして、1988年には「外出できる消しゴム」をキャッチコピーに、厚さ2.2mmの超薄型ホルダー字消し「スレンディ(SLENDY)」が発売された。

1986

セット文具ブームの火付け役「メモクラブ」

ファンシーブームの中では、消しゴムやシャープペンシル、メモパッド、折り畳み式定規(フォールディングスケール)などの文房具を1セットにした、いわゆる「文具セット」と呼ばれる新しいジャンルも生まれた。

シードゴム工業からは、企画室のアイデアで1986年に「メモクラブ」として発売。オフィスやキャンパスはもちろん、スポーツやレジャーなど、どこにでも気軽に持っていける便利な文房具セットとして、主に若者をはじめアクティブ層向けに売り出した。

当初は「絶対に売れない」と否定的な意見も多かったが、折り畳み式定規などのかわいらしさも手伝って、ギフト用や企業をターゲットにした粗品配布ようなノベルティグッズとしても利用され、次第に人気を博した。

多い時には一度に数万個単位で受注されるなど、売上高も相当な額に上ったため、社内では意義を変じて「事業目的」に新たに「複合商品」が追加された。

また、翌1987年にはプレゼント向けの商品を意識して、愛らしいアニマルデザインを随所に散りばめた「パピーメイツ」を発売。これも、「メモクラブ」と同様によく売れ、息の長い定番商品となった。

これらはセット文具ブームの火つけ役とも言える存在であり、同時に万年筆など従来の高額ギフト文具に加えて、新たに低価格のギフト文具を生み出した点で特筆すべきことであった。

1986

生産合理化計画の開始

1985(昭和60)年のプラザ合意に伴う円高不況で、わが国の産業界は輸出産業をはじめ大打撃を受けた。また、コスト安の海外に製造拠点を移転する、いわゆる「製造業の空洞化」も始まった。この中で、シードゴム工業も輸出品の減少と安価な海外製品の流入で売上高が伸び悩み、新たな事態に対応して生産合理化5ヶ年計画に着手した。

1986年度を初年度とする「第1次生産合理化5ヶ年計画(1986〜1990年)」では生産効率50%アップの高い目標を掲げ、全社を挙げた取り組みを実施。各部署では研究部会が発足して、全員参加のもと「合理化」「少量化」「コスト削減」「不良率低下」などの取り組みが行われた。その結果、当初の目標を上回る成果を上げ、とくに仕上げ工程では設備の改良・開発で製造工程が2工程から1工程に短縮され、生産効率が大幅にアップした。

また、1990年には事務処理の合理化を目指して、初めてIBMコンピュータシステムを導入。これにより業務効率が大幅に向上したばかりか、翌1991年にはシード商事との出荷売上業務もオンライン化された。

1989

「けしごむスタンプ」シリーズの発売

ファンシー消しゴムの派生品として、1989(平成元)年には、かわいい図柄の消しゴムをはんこのように押して楽しむ「けしごむスタンプ」を発売。また、備えつけのカッターや彫刻刀で特製消しゴムを削ってオリジナルスタンプを作る「手作りスタンプセット」も同時に発売された。

消しゴムにインクなどをつけて押す遊びは、従来から子どもたちの間で親しまれていたが、この頃には著名人の似顔絵を消しゴム版画で表現したナンシー関さんの活躍などで、消しゴムはんこが世間一般に広く知られ始めていた。

シードゴム工業では、「けしごむスタンプ」に続いて、1991年に「キラキラスタンプ」「アルファベットケシゴムスタンプ」、1992年に「ひらがなけしごむスタンプ」、1993年に「どうぶつえんスタンプ」など毎年、シリーズ商品を発売。このうち「アルファベットケシゴムスタンプ」と「ひらがなけしごむスタンプ」は知育玩具的要素もあり、ヒット商品となった。

また、「手作りスタンプセット」は、のちに訪れる消しゴムはんこブームで発売された「ほるナビ」へとつながっていった。

1982-1999

「世界初」へのあくなき挑戦

鉛筆からワープロ、パソコンへ。新しい時代の「消す」道具として登場した修正テープ。世界で最初に修正テープを考案・開発し、パイオニアとして世の中に送り出したのも私たちシードであった。

今ではスタンダードとなった「修正テープ」はシードの歴史の中でも、大きなチャレンジであり転換期とも言えるターニングポイントと言える。

1982

OA化の到来と修正液の失敗

ファンシー消しゴムが子どもたちの間で大流行している頃、文具業界では文字を消す新たな道具として修正液が登場する。もともとタイプライターの打ち間違いを修正する道具としてアメリカで開発された修正液は、日本では1970年代後半頃から本格的に普及。まず学生がレポートや清書用ノートの誤字修正具として使い始め、一般事務でも急速に浸透していく。この頃、企業のオフィスではOA化(オフィスオートメーション)が進み、コピーやファクシミリ、ワープロといったOA機器の登場により「将来はペーパーレスの時代になる」と言われた。

文具メーカーにとって、ペーパーレス化の波は企業の存続も左右する一大事。消しゴムの未来も大いに危ぶまれた。そうした時代の転換期に登場したのが修正液であり、OA機器の印刷文字やボールペン字の修正ニーズの増加とともに新たな市場を形成した。文具メーカーは修正液の市場に相次いで参入。シードゴム工業も1982(昭和57)年9月に修正液の生産を開始する。ところが、後発ということもあって、シード製品はほとんど売れなかった。しかも、製造の委託先では、ボトル形状から価格設定に至るまで製品の仕様が予め決められており、独自性を発揮する余地もほとんどなかった。結果は、見事な惨敗であった。

1984

世界初の修正テープの開発

修正液の失敗で再認識したのは、「大手メーカーのような販売力がないシードの製品は新規性がなければ売れない」という事実だった。それならば独自製品を開発して、「修正液の失敗を見返してやりたい」。そんな思いからスタートしたのが、修正テープの開発である。まず着目したのは、修正液の弱点だった。塗布後の乾きが遅く、修正後も表面が凸凹になり字が書きにくい。また、臭いがきつく、服に液がつくと落ちにくく、さらには最後まで使えないという無駄もある――。これらの弱点を、どう克服するのか。考えついたのは、乾いた膜状のものを、消しゴム本体への印刷時に利用していた転写技術を使って紙に貼りつけるというもの。1983(昭和58)年のことだった。

このアイデアをもとに、カセットテープの構造に着想を得て、コイル状のテープが繰り出されて転写ヘッドを通り、もう一つのリールに巻き取っていく修正テープの基本構造が考案された。そして、商品化への確信を得ると、シードゴム工業は1984年7月、この極めて本質的な構造で基本特許を出願。これは1993年5月に特許権が成立した。ただ、商品の基本アイデアができても、その実用化は一筋縄ではなかった。最大の課題は、紙に転写しやすく、かつテープ状の時にははがれないフィルムの開発であった。また、白いなめらかな材質の開発も容易ではなかった。前例がなく、まだこの世に存在しない白いテープの開発は試行錯誤の連続で、その期間は実に3~4年に及び、何十本もの試作品の山が積み上がった。

発明者の玉井繁(現14代目社長)は、当時をこう振り返る。「車を運転すれば、センターラインが修正テープに見え、子どもの運動会ではグラウンドの白線が気になり、空を見上げて飛行機雲にさえ何かヒントがないかと考えた。ヒッチコックの映画『白い恐怖』のようだった」。さすがに根を上げそうになったが、ここまでできれば絶対にできるはずだという自信と商品化できれば必ず修正液に勝てるという熱意だけが最後の支えだった。こうして世界初の修正テープは、最初のアイデアから約5年の歳月を経て商品化された。

1989

「ケシワード」の発売

1989(平成元)年9月、シードゴム工業は世界で初めての修正テープ「ケシワード」を開発した。初代の修正テープは、テープ幅が4.2mm巾、6mm巾の2種類で、売り出し価格は500円。マウス形状のボディは現在のような透明ではなく、転写済みテープの巻き取りも手動式で、転写ヘッドを縦に引く縦引きタイプであった。

ただ、修正テープを縦に引きながら手動でテープを巻き取る初代モデルは、使いづらさもあった。このため、1991年9月には自動でテープを巻き取る横引き式の「ケシワードⅡ」を発売。これは、文具・紙製品やオフィス用品が一堂に会するアジア最大級の商談会「国際文具・紙製品展1991(通商:ISOT)」で発表され、好評を博した。とくに、文字を書くように修正テープを引くことができる横引きの革新性は、国内のみならず海外市場でも大絶賛され、修正テープの人気に火をつけることになる。

「ケシワードⅡ」の販売に当たっては、文具業界では異例とも言えるキャンペーンガールを起用した街頭でのサンプリングを行うなど積極的な販促キャンペーンを実施。東京や大阪の各主要駅の街頭に特注品のオリジナル服に身を包んだ延べ200名のキャンペーンガールが展開して、行き交うサラリーマンやOLに新商品を説明・配布するなど、実際に修正テープを使ってもらい、便利さを体験してもらうことで地道に商品をアピールした。また、文具店など小売り現場に出張してのデモンストレーションも積極的に実施された。印刷文字などを修正する道具とは言っても、当時、世界初の修正テープを知る人は誰もいない。広く認知してもらうには、実際に手にとって試してもらうのが一番であり、こうした大々的な販促キャンペーンはシードゴム工業始まって以来のことだった。

こうして修正テープは、文字を消す新たな道具として消費者に受け入れられ、大ヒットを記録。同時に、その機能性と魅力的なデザインも注目され、「ケシワードⅡ」は1993年にグッドデザイン賞を受賞した。

修正テープはその後も改良が重ねられ、1997年1月には横引き式のコンパクトモデル「ケシワードⅢ」が発売され、1999年9月には左右どちらの利き手でも使用できる回転ヘッド式の「ケシワードⅣ」も発売。また、2001年7月には筆記具を使うようにスラスラと使えるペン型の「ケシワードぴーも」、地球環境に配慮したカートリッジ交換式の「詰め替えタイプ」の修正テープを発売するなど、バリエーションの増加とともに修正テープはオフィスの必需品として定着していった。

1993

ケシワード課の開設と特許戦略

修正テープが他にはない新たな修正具として広く認知され始めると、国内外のメーカーからは基本特許の使用許諾を求める声が多く寄せられた。とくに特許内容が修正テープの基本構造を権利化したきわめて本質的なものだったため、強い特許性を発揮したのである。このため、シードゴム工業は大手文具メーカーなどのOEM生産(相手先ブランドによる生産)を手がけたほか、主として海外では修正テープの特許使用を許諾する代わりに相応のロイヤリティを受け取るライセンス契約を締結した。そして、1993(平成5)年には基本特許が正式に成立したのを受けて、同年8月、知的財産権の一元管理を行う「ケシワード課」を新たに開設した。

同課では、基本特許に続く「横引きに関する特許」(1997年5月登録)や「回転ヘッドに関する特許」(1998年5月登録)など約20におよぶ修正テープに関する特許権の国内外での取得、さらにはライセンス契約に関する手続きや国内外の模倣品対策など知財に関する多岐にわたる活動を実施。この結果、シードゴム工業は世界13ヶ国で特許権を取得するに至り、修正テープはライセンス契約のもと世界中で生産され、急速に普及していった。こうした特許を戦略的に活用した経営は会社始まって以来のことであったが、1989年11月に10代目社長に就任した長谷川昭六体制のもと、手探りながらも積極的に展開された。

そして、修正テープの特許権収入は会社全体の収益増にも大いに貢献し、バブル崩壊後の不況時にもかかわらず、1992年には売上高が20億円を突破。さらに、1997年には過去最高の売上高25億8000万円を記録する原動力となった。また、シードの特許戦略によって世界中に広まった修正テープは、2001年頃には修正液の市場規模を凌ぐ商品になった。

1994

中国・大連で修正テープを生産

1994(平成6)年5月には、中国の大連で修正テープの生産を開始した。

シードゴム工業は修正テープの発売以来、文具メーカー各社のOEM生産を手がけたが、自社の製造工程ではプラスチック成形物とテープの組み立て作業がメインとなることから、より一層のコストダウンを図るには人件費などの生産コストが安価な海外生産が適当と判断。大手商社の協力を得て、中国・大連の日本独資工場への生産委託を開始したのである。

当時の中国は、1989年の天安門事件を乗り越え、市場経済への移行を目指した改革開放政策の巻き返しから、再び海外投資が活発となり始めた時期だった。とはいえ、同国で事業を行うにはまだ法的整備も不充分で、日本企業の投資も未だ活発とは言えない状況での進出であった。

そうした中で、修正テープの生産委託は開始当初こそ順調だったものの、次第に粗悪品が増えるなど安定した品質維持が難しくなり、生産活動を継続することが困難となった。このため、シードゴム工業は約2年たらずで中国での委託生産から撤退を余儀なくされた。このことは、海外事業の難しさと事前調査の大切さを学ぶ良い機会となり、その後のベトナム進出を成功に導く下地となった。

1991-1996

さらなる生産合理化と安全活動の強化

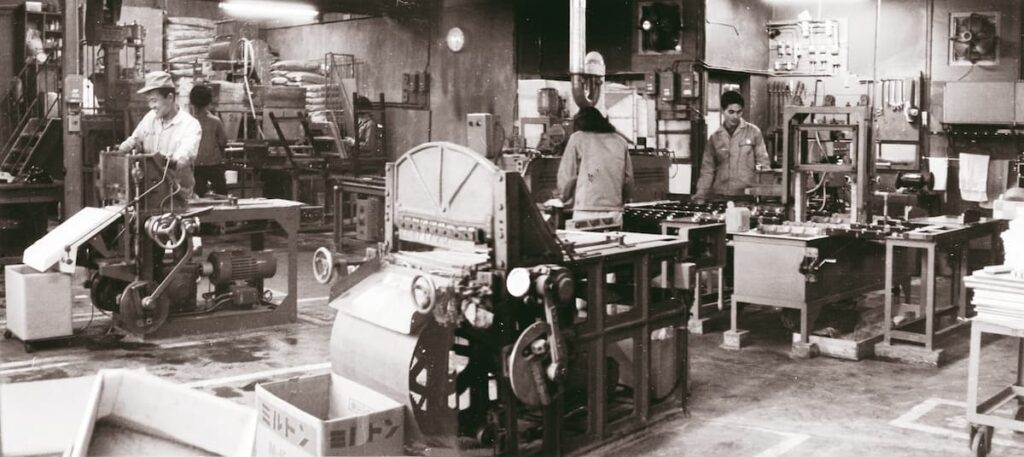

空前の活況を呈したバブル経済が崩壊した頃、シードゴム工業は消しゴムのさらなるコストダウンを目指して1991(平成3)年度を初年度とする「第2次生産合理化5ヶ年計画(1991~1995年)」に取り組んだ。この生産合理化計画では、生産技術の研究・開発を行う技術開発室を新設。主として、プラスチック消しゴムの全プレス工程に金型自動搬入装置を装備するなど、プレス工程の自動化と高寸法精度の押出し技術の確立が図られた。この結果、プレス工程においては従来の2倍の生産量を半数の人員で行えるようになり、さらに高寸法精度押出技術の確立により100分の1mm精度の製品が自動で生産できるようになった。

また、この頃、休業災害がたびたび発生していたことから、安全活動の強化にも取り組んだ。すでに1980年代より「5S運動」と「ヒヤリ・ハット制度」を開始していたが、さらに強化を図るべく、1990年には全員が年に一度安全のリーダー役を務める安全推進員制度を導入。翌1991年には安全衛生委員による現場教育の制度化が図られた。この中で、とくに5S運動は「毎日10分間5S」「30分5S」(月1回)の活動へと発展、品質管理や設備管理の面で大きな成果を上げた。また、1996年には危険予知報告制度も開始された。

1996

リサイクルおよび非塩ビ系の消しゴムを発売

1990年代は温暖化をはじめとする地球環境問題が社会的にクローズアップされたが、シードゴム工業も限り資源を有効活用する環境配慮型の消しゴム開発に積極的に取り組んだ。

まず1996(平成8)年1月、農業用ビニールハウスに使用された廃ビニールを再生原料として活用する「リサイクルけしごむ」を発売。続いて、1997年9月には水産加工の現場で大量に廃棄処分されていたホタテの貝殻を微粉末化して利用する「海のリサイクルけしごむ」を発売した。通常、消しゴムには工業用の鉱物資源が充填材として使用されているが、シードゴム工業ではこれをホタテの貝殻に置き換えるとともに、消しゴム本来の消字力や消し味に損なうことなく、貝殻をリサイクルすることに成功した。

また、翌1998年1月には、ホタテ貝殻の再生原料に加え、樹脂にも非塩ビ系素材を使用した「空と海のエコロジーけしごむ」を発売。ほかにも「よく消シェル」や「北海道産ホタテ貝殻入りけしごむ」など、次々に製品が相次いで投入された。とくにこの頃は、生物に障害や有害な影響を与える環境ホルモン(内分泌かく乱物質)の問題が大きく取り上げられ、消しゴムに含まれる可塑剤が環境ホルモンとして疑われた時期だった。

また、1997年には大阪・能勢町の清掃工場で国内最悪のダイオキシン問題が発生。これをきっかけに、塩素系プラスチックがダイオキシン類の主要発生源として社会問題に発展したことから、塩ビを主原料としていた消しゴムも対策を迫られていた。

このため、シードゴム工業は研究開発を重ねて、1998年5月に塩ビを使用しない高性能非塩ビ字消しゴム「エコレーダー60・100」を発売。非塩ビ素材でありながら、従来製品と同等の消字力と消し味を実現した同製品は話題を呼び、2002年には特殊非塩ビ生地を使用することで、消しやすさや消しクズのまとまりやすさにこだわったリニューアル商品も発売された。なお、この時可塑剤は環境ホルモンではないことが判明。また、ダイオキシン問題も塩素系プラスチックのみにあらず、焼却時の不完全燃焼が発生の根本要因とされた。

1998-1999

「ISO9001」「ISO14001」を認証取得

シードゴム工業は、「消す」をキーワードにした文具事務用品づくりを行う企業として、社会性を持った企業活動にも取り組んだ。

まず製品の品質向上を目指して、西岡靖博常務(のち12代社長)の指揮のもと、1998(平成10)年3月には品質管理および品質保証に関する国際規格「ISO9001」を認証取得。対象は本社と東京営業所で、認証範囲は消しゴムと修正テープの開発、製造、販売、付帯サービスなどであった。

続いて、翌1999年1月には、地球と人にやさしいものづくりおよび企業経営を推進するため、環境マネジメントシステム「ISO14001」を認証取得した。これらの取り組みは、各プロジェクトチームを発足して全従業員の協力のもとに進められ、消しゴムおよび修正テープのものづくりを通じて社会に貢献する企業として、新たに「品質方針」と「環境方針」を制定。2000年9月には、社会貢献活動として美化運動も開始した。

また、環境負荷の小さい製品を購入するグリーン購入にも率先して取り組み、「グリーン購入ネットワーク(GPN)」に登録。「エコレーダー」などの環境配慮消しゴムをはじめ修正テープ、ねり消しゴム、学童用消しゴムなど各種製品が「グリーン購入法適合品」と認められた。

2000-2010

海外進出と新市場の開拓

中国での委託生産から撤退した経験を活かし、事前調査を行い二度目の海外事業の展開を目指してベトナムへと進出を行うこととなった。このベトナム進出が大きなシードの前進へとつながることとなる。

国内でも新市場の開拓に挑み「ほるナビ」をはじめとした新商品の企画開発に注力し、数々のブームを先導していった。

2003

シード商事と合併して「株式会社シード」に

21世紀という新世紀は、シードゴム工業にとって大きな試練のはじまりだった。文具業界は1980年代以降のOA化、90年代以降のパソコン普及によるデジタル化時代の中で一貫して逆風にさらされ、また少子化によるマーケットの縮小という解決しがたい問題も抱えていた。これら業界共通の課題に加えて、シードゴム工業は1970年代以降の小売業界の大きな変化に対応できず、スーパーをはじめとする量販店の進出に出遅れたことが、消しゴムメーカーとしての成長を限定的なものにした。

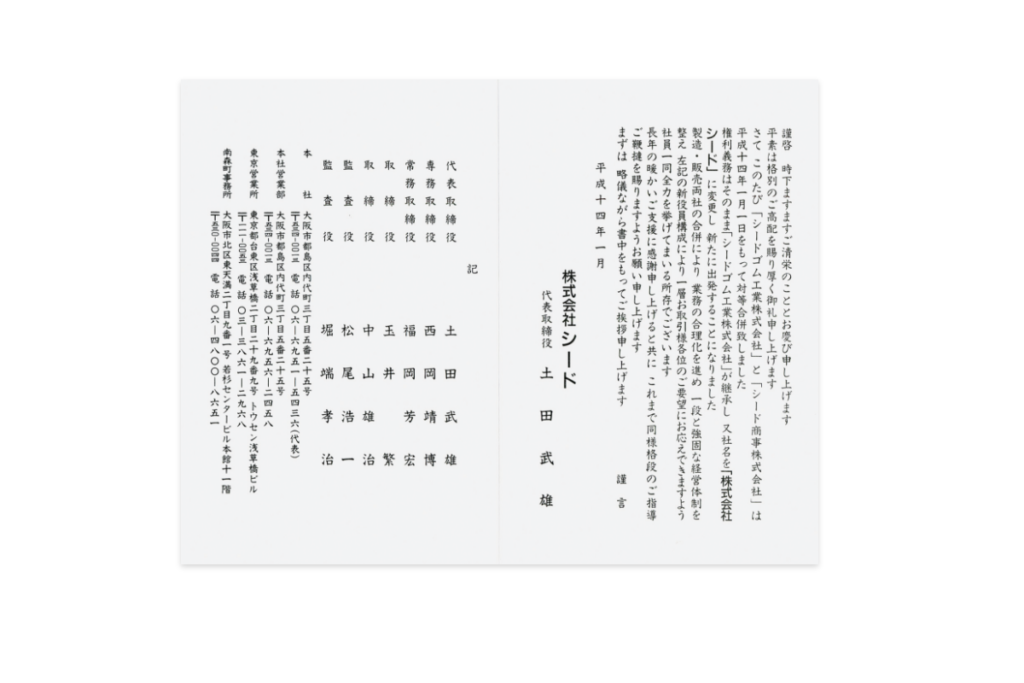

1990年代は世界を席巻した修正テープの流通が消しゴムの伸び悩みをカバーしたが、新世紀に入ると売上高が激減するという問題が表面化。「レーダー」をはじめ消しゴム販売の前縮に加え、修正テープのOEM生産および特許料も頭打ちとなっていた。いよいよ技術的な変革を迫られることとなった。この流れの中で、シードゴム工業は1999(平成11)年3月に第11代社長に就任した土田武雄が旗ふりをし、経営改革に着手。まず2000年3月に業務効率の向上を目指して、全社会コンピュータのネットワーク化を実施した。そして、2001年6月には「シードゴム工業設立50周年」を迎えたが、翌2002年1月には経営の効率化とスピード化を図るために、営業・販売部門を担ってきたシード商事と合併。シードゴム工業は、新たに「株式会社シード」(資本金4000万円)に社名変更して、新生シードとしてスタートを切った。

また、1990年代から取り組んできた安全活動の強化により、1994年より休業災害がゼロとなり、2001年7月には大阪労働局より「安全推進賞」を受賞、同年10月には大阪市長より「大阪市中小企業快適工場」の表彰を受けた。

2003

「シードベトナム」が操業を開始

消しゴムは時代が変わっても販売単価にはほとんど変化がなく、消しゴムメーカーは人件費の上昇や材料費の高騰などに伴う収益の圧迫にさらされた。シードも同様の問題を抱え、抜本的な収益構造の転換が求められていった。2002(平成14)年9月、消しゴムの製造を目的にシードとしてはじめて海外規模法人「SEED VIETNAM CO., LTD.(シードベトナム株式会社)」を設立。翌2003年8月に本格操業を開始した。

海外生産に着目したのは、修正テープの生産合理化の一環で、ベトナムに生産委託していた「ケシワードぴーも」の品質・コスト対応が優秀だったことがきっかけ。2000年より海外生産を視野に東南アジア各国の調査を本格的に開始し、中国進出で失敗した苦い経験を活かして十分な調査・検討を行った。その結果、進出先として最も条件が揃っており、かつ将来性を見込めたのがベトナムのハノイであった。当時のベトナムは、ホーチミン市をはじめとする南部中心の第1次投資ブームが1997年のアジア通貨危機により冷え込んだ時期で、ベトナム政府は開発が遅れた北部への企業誘致に積極的だった。そのうえ行政機能も集中するハノイは各種の許認可取得手続きがスムーズであるほか、治安もきわめて良く、人件費は南部より安いかつ多くの労働の質も高かった。このため、日本の大手企業が多く立地する、住友商事出資のタンロン工業団地への進出を決定。同園のEPEライセンス(輸出加工企業)を取得して、シード100%出資の現地法人が誕生することになった。これは、文房具業界の中でも極めて早い海外進出であった。

シードベトナムは資本金を60万USドルで、当初従業員は約30名。シード本社からは3名が出向して、消しゴム生産設備を日本から持ち込み、生産体制が整えられた。記念すべき第一便を日本へ向けて出荷する際には、関係取引先も招いた出荷式が開催され、従業員の喜びもひとしおであった。当初、シードベトナムはOEM生産分など大ロットの消しゴムを生産。大幅なコストダウンが図られる中で、翌2004年にはシードの業績が史上最高益を記録するなど大きな成果が得られた。

2003

「エコマーク付き消しゴム」を発売

2003(平成15)年4月には、環境への負荷が少なく、環境保全に役立つと認められた「エコマーク付き消しゴム」を発売した。同製品は、環境にやさしい非塩ビ素材で、成形工場の工程で発生するインジェクション端材などを回収した再生樹脂を使用。

これにホタテの貝殻粉末を配合して、製品重量の53%以上が再生素材であるとして「エコマーク商品」の認定を受けた。多くの再生素材を使用しながら、消しゴム本来の消字力も失わない製品の開発は、シードの高い配合技術の成せる技であった。

また、グリーン購入法適合商品は、スリーブ(巻紙)の古紙配合率も50%以上が基準だが、同製品では再生紙100%(巻紙)を使用して、2005年12月にグリーン購入ネットワークにも登録。角もの消しゴムとしては唯一のエコマーク商品で、グリーン購入に最適な消しゴムとしてPRされた。

2004~2008

新製品の企画開発に注力

シードは「レーダー」や「ケシワード」に代わる新たな市場を開拓するため、2003(平成15)年3月に第12代社長に就任した西岡靖博体制のもと、新製品の企画開発に力を入れた。これまで事業の大きな柱であった「レーダー」と「ケシワード」の売上げが減少。2002年度には売上高が20億円の大台を割り込む中で危機感も強まり、とくにこの頃は「楽しむ」をキーワードにしたさまざまな商品が開発・発売された。

従来の「ねりけし」分野では、2004年6月に「とうめいねりけし」を発売したのを皮切りに、2005年にはラメ入りの「宇宙がキラリねりけし」、メタリック系の「メタゴールドねりけし」、さらには消しクズがねりけしになる「けしくずがねりけし」などを新たに企画・発売した。

ファンシー系では、2004年6月のキティキャラクターとコラボした「キティレーダー」「フルーツハローキティ」などに続いて、2005年9月に御利益を願う「金の開ウン様」、2008年には“消”という字で文字を消すユニークな「KESUGOMU」シリーズなどを発売した。

また、機能性追求型の消しゴムも新たに企画され、2006年9月にマンガやイラスト専用の消しゴム「コミケシ」を、2007年7月には複数の穴と凸凹溝の効果で消し感が持続する「アナタス」などがそれぞれ上市された。さらに、2007年には消しゴムの原点である天然ゴムの配合を生地を採用した金属スリーブの箱入りで単価500円の高級消しゴム「SUPER Gold」、従来品の「スレンディ(SLENDY)」をリニューアルした手帳に挟んでもかさばらないステーショナリー感覚の薄型金属ホルダー消しゴム「スレンディプラス(SLENDY+)」をそれぞれ発売。これは、シードのこだわりと高品質を追求した「プレミアムシリーズ」として定着した。

2005

超巨大消しゴム「レーダーS-10000」を発売

2005(平成17)年には、超巨大サイズの「レーダー S-10000」を発売した。その究極の消しゴムのサイズ(幅276×奥行き141×高さ43mm)は、定番の「レーダー S-60」の実に218倍で、重さ約2.2kg、販売単価は1万円であった。

そもそもビッグサイズの消しゴム生産は、1989年に巨大迷路のイベントに企業として協賛したのがきっかけで、この時ちょっとした遊び心から非実用的な巨大サイズの「レーダー S-JUMBO」を製作、展示した。当時、最も売れていた「レーダー S-60」と比べると、体積比で約3倍もある巨大な消しゴムだったが、これが意外にも好評を得たことから、すぐに商品化へと企画。もう少し手頃なサイズの「S-1000」を2002年に発売し、ラインナップに加えた。そうした中で、文具店から「もっと大きいサイズはないのか」との要請を受けて開発したのが超巨大サイズの「S-10000」だった。

当初は、1万円もする消しゴムを誰が買うのかと疑心暗鬼だったが、ギフト用や結婚式の景品などによく使われたほか、消しゴムコレクターの間では「S-10000」を買ったかどうかがマニア度を測る一種の踏み絵ともなった。

2005

「ケシキューブ」で第2次パズルブームを先導

頭と指を使ってパズルに挑戦するパズル系消しゴムも相次いで発売した。これは、脳トレーニングなどの右脳活性ブームをいち早く捉えたもので、まず2005(平成17)年4月にIQや頭脳を鍛える立体パズル消しゴム「ケシキューブ」を開発・発売。このパズル消しゴムは、パズルに挑戦できると同時に、各パーツの角で細かいところも消しやすいという実用性も兼ね備えた商品として人気を博し、1980年代のパズルブームに次ぐ第2次ブームの先導的役割を果たした。

続いて、2006年には脳力を鍛えるIQパズル消しゴム「KESHIQ」「SUPER KESHIQ01」、ピラミッド型に組み上げる「SUPER KESHIQ02」も相次いで発売した。また、カラフルでキュートな動物などをかたどった消しゴムをバランスよく積み上げる「アニマルバランス」「恐竜バランス」シリーズも上市して、一連のパズル系消しゴムが定着していった。

なお、「KESHIQ」はそのデザイン性の高さから、ニューヨーク近代美術館(MoMA)のミュージアムストアでも販売され、一時は同ストアにおける文具部門1位の販売を記録。このため、その後に発売された「アニマルバランス」はMoMAのミュージアムストアで販売されることをイメージして、とくにデザイン性を重視して開発された。

2006

けしごむスタンプ「ほるナビ」を発売

2006(平成18)年10月には、消しゴムを彫ってスタンプを作る「ほるナビ」を発売した。これは、消しゴム全般の売れ行きが振るわない中で、活況を呈していたクラフト市場にビジネスチャンスを求め、ホビーショーなどを視察する中で、2005年頃に主婦層など女性間で流行し始めていた消しゴムスタンプ作成に着目。すでに1989年に発売していた「手作りスタンプセット」をリニューアルする形で開発。スタンプ用の消しゴムをダブルカラーの2層構造にすることで、彫ったところと彫っていないところが見分けられるようにし、彫りやすささら追求した「ほるナビ」として上市した。

同時に、子ども向けには、刃物を使わず、つまようじなど先端が尖ったもので簡単に消しゴムを削ることができる「ラクほり」を発売。これは、“化石発掘”の気分で消しゴムを彫ってスタンプ作りができると好評だった。

この頃から、けしゴムはんこには、オリジナルのはんこづくりで知られる人気作家が多数登場するほか、おしゃれな手作り雑貨ブームと相まって、ハンドクラフトや起業界において、かつてない盛り上がりを見せた。このため、シードは「ほるナビ」の品種バリエーションを充実。2007年には、初心者を対象に彫刻刀やスタンプ用インクなど5つの道具とスタンプづくりを解説したスタートブックをセットにした「ほるナビスタートセット」を発売したほか、バラやラベンダーなどの香り付き「ほるナビ」、細かい部分もしっかり彫れて欠けにくい、少し硬めの「ほるナビ」などを相次いで発売した。

そして、2009年には、けしゴムスタンプ商品の発売20周年を記念して、「コラボほるナビ」を展開。ブログや書籍などで人気の作家が、パッケージデザインや図案から消しゴムのカラーにいたるまでプロデュースした商品を多数販売した。

2006

社内ベンチャーで、教育・健康事業に挑戦

さまざまな新商品の消しゴムを開発・発売する一方、シードは次なる事業の柱を確立すべく積極的に新市場に進出。2006(平成18)年には、新たに教育事業と健康事業に参入した。これは、社内ベンチャー事業として異業種分野にチャレンジしたもので、教育事業では全国に展開する個別指導塾「ITTO個別指導学院」、健康事業では女性専用のフィットネスクラブ「カーブス」のフランチャイズ権をそれぞれ取得して事業展開を図った。

とくにITTO個別指導学院は、小・中・高の子どもたちにマンツーマン指導を行う日本最大級の個別指導塾で、消しゴムや修正テープの製造のみならず、教育事業そのものに携わることができる良いチャンスであった。また、健康事業のフィットネスクラブは同年8月にカーブス鴨野駅前店をオープンして、その運営管理を行った。

しかしながら、慣れない事業分野でのフランチャイズということもあり、両事業はなかなか軌道に乗らず、赤字経営を余儀なくされた。そして、新規参入から3年を経た2009年には、事業採算の見通しが立たないとして両事業から撤退した。

2008

「古紙再生装置」を開発

先進商材の開発も積極的に進め、2008(平成20)年にはオフィスなどから出る書類(PPC用紙)を100%再生する「古紙再生装置」を世界で初めて開発。同年12月に開催された「エコプロダクツ2008」で発表した。

古紙再生装置は、これまでの消しゴムや修正テープで追求してきた文字を「消す」機能をさらに発展させ、紙ごと消して再生するという究極の文字消しである。具体的には、使用済みの機密書類・一般書類などの古紙をパルプ機に投入すると、紙が完全に溶かされ、これが抄紙機に送られて紙すきと乾燥、裁断のプロセスを経て、再生紙へと排出されるというもの。古紙の給紙から再生紙の排出までを全自動運転で、A4サイズ1200枚の場合だと、約9時間で使用済みの書類などがその場で100%再生紙に生まれ変わる。

とくに同装置は、2005年に全面施行された個人情報保護法に伴うセキュリティ保護のニーズを捉え、社内で使用済み書類を消去しながら再生できる装置として開発。なめらかで光沢のある紙質の「リデュース(減らす)」「リサイクル(再資源化)」「リユース(再び使う)」も実現するエコロジーな商品として、官公庁や企業、教育機関などにPRした。 また、2010年には、同装置の大型機開発のため、「ものづくり中小企業製品開発等支援補助金」を受けたほか、同年9月には京都市役所内で古紙再生装置の公開モニター運転を実施するなど、事業化に向けた種々の取り組みを実施した。

2008

「レーダーバイオ」を発表

2008(平成20)年12月に開催された「エコプロダクツ2008」では、古紙再生装置と共に環境に優しいバイオマス素材などを使用した「レーダーバイオ(Radarbio)」も開発・発表された。

同製品は、藻生物から生産されるバイオマスポリマーを消しゴムの基材に採用。天然ゴムや可塑剤、充填材などを独自の技術で複合させることで、製品の94%が石油資源を使わない、環境に優しい次世代の消しゴムとして発表された。

また、環境への影響を評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)手法で検証した結果、従来のプラスチック製の消しゴムに比べ、CO2排出量を約50%削減することにも成功した。 さらに、消しゴム本来の機能である消字力も95%以上を達成。高い次元でのエコロジー消しゴムを、消字力を犠牲にすることなく、従来製品と遜色ない品質で実現したのであった。

2009

「知財功労賞」を受賞

シードは修正テープの発売以来、積極的な知財戦略を実施するとともに中小企業における先進的な知財活用企業としてさまざまな活動を行ってきた。これらの活動が認められ、2008(平成20)年には経済産業大臣より「明日の日本を支える元気なモノ作り中小企業300社」に選ばれ、翌2009年には同じく経済産業大臣より「知財功労賞(産業財産権制度活用優良企業等表彰)」を受ける栄誉に浴した。

積極的な知財戦略を開始した1990年代当初、シードは特許庁や経済産業省と共に知財戦略を有する各方面の指導を仰ぎながら手探りで活動を行っていたが、当時、中小企業での知財保護活動自体が浸透しておらず、知財立国を標榜した小泉内閣の下で国が国内知財戦略本部を設置し専門調査会において中小企業の知財支援を提言して初めて、全国での知財の有効活用推進が本格的に議論されることになった。

その後、経済産業省より知財戦略の優良実践企業と認証を受けて、中小企業の経営革新を図る活動の事例発表や支援活動にも関与し、産業財産権制度の模範となる中小企業の知財活動普及に少なからず貢献。これが同賞の受賞に至った。

2010-2011

文紙MESSE デザイン部門最優秀賞を連続受賞

2010(平成21)年8月には、笑顔をデザインしたツイン消しゴム「ニコケシ」が、日本最大級の文具・紙製品展示会「文紙MESSE 2010 “文具ワンダーランド”」でデザイン部門最優秀賞を受賞。また、翌2011年の同部門でもニコケシの動物バージョンである「どうぶつニコケシ」が最優秀賞を受賞した。

「ニコケシ」は、大阪市経済局主催の「高校生ビジネスアイデアコンテスト2009」で最優秀賞を受賞した高校生のアイデアをもとに産官学の連携で商品化して、2010年7月に発売。ニコッと笑う顔をデザインした消しゴムを2個くっつけた形が特徴で、10色を組み合わせた10種類のラインナップによりさまざまな組み合わせができる楽しさに加え、エッジの効いた消しやすさも追求したアイデア商品であった。続いて、翌2011年7月には、ウサギやライオン、クマなど5種類の動物の形をした「どうぶつニコケシ」も発売された。

「文紙MESSE」への出展は、両商品の発売とほぼ同時に実施。文具メーカー約60社が最新文具を出展する中で、ニコケシは一般来場者が投票する新製品人気コンテストのデザイン部門で最も多くの票を集め、シードの企画デザイン力の高さを証明した。

2011-

新たな時代への挑戦

2015年にシードは創業100周年を迎えた。この大きな節目にあたり「消すものづくり。」という企業アイデンティティを打ち出し、新たな時代に向けて世界へ羽ばたくシードを目指している。

国内では「住まいのけしごむ」という新たな切り口の商品企画や海外事業の拡大を目指した事業部の新設など、次の時代に向けて歩みを進めてゆく。

2011

被災地へ消しゴム約2万個を提供

2011(平成23)年3月11日、岩手沖から茨城沖までの広範囲を震源域とする東日本大震災が発生。被害は東北地方を中心に関東圏にも及び、とくに大津波によって東北の太平洋沿岸部は壊滅的な打撃を受けた。これにより、多くの企業や工場が被災したほか、福島第一原発事故を契機に全国的な電力供給不安が生じるなど、産業界にも多大な影響を及ぼした。

こうした中で、被災地では文具など学童用品も津波に流され、4月からの新学期をスタートできない小・中学生たちの姿がメディアで伝えられた。これを受けて、文具業界では義援金や援助物資を送る支援の輪が広がり、宮城県文具事務用品組合連合会を中心に宮城県全域の児童や生徒への支援活動を実施。シードもこの活動に参加して、子どもたちの学習再開を支援するため、2万個以上の消しゴム(レーダー)を支援物資として提供した。

2011

厚生労働省より「労働安全衛生優良賞」を受賞

2011(平成22)年10月には、長年にわたる地道な安全衛生活動が評価され、厚生労働大臣より「労働安全衛生優良賞」という最高の名誉ある賞を受賞した。これは、安全活動に積極的に取り組んできた先輩諸氏をはじめ全従業員の努力の賜物であり、会社にとって何よりの喜びだった。

安全活動については、「従業員を労働災害から守ることは企業の最大の責務」として、経営トップが率先して取り組み、愚直に実践。全員参加による種々の活動により1994年より休業災害ゼロの記録を更新していた。これを受けて、2006年11月には無災害記録4600日(12.5年)を達成し、大阪労働局長より「第5類無災害記録表彰」を受賞。さらに、無災害記録を更新して、2008年7月には厚生労働大臣より「労働安全衛生奨励賞」を受賞していた。

ちなみに、同優良賞を受賞した2011年末の無災害記録は6400日(17.5年)であった。

2013

「ほるナビアドバイザー」養成講座を開設

東日本大震災の影響で日本全体に沈滞ムードが漂う中、シードは第13代社長に就任した中辻康夫社長のもと、新分野の有望商品である「ほるナビ」の市場開拓に注力。2013(平成25)年より、けしごむスタンプの作り方を指導する「ほるナビアドバイザー」の養成講座を開催して指導者を育成するとともに、ほるナビアドバイザーによる各種教室を開催するなど、ファン層拡大による市場開拓を積極的に推し進めた。

この講座は、第一線で活躍するプロを講師に迎え、2日間のカリキュラムで講義と実習を実施。講座を通して、彫り方のちょっとコツや作品の仕上げ方、インクの選び方などけしごむスタンプの知識や技術をマスターするとともに、 生徒にスタンプ教室の開き方や教え方などを、実践授業(ロールプレイング)を交えて学んでもらうもの。講座終了後は「ほるナビアドバイザー」として、シード主催のけしごむスタンプ教室の講師を務めることもある。ポチ袋づくりや年賀状づくりなど、けしごむスタンプの活用法や楽しさを受講生に教えることができる。

こうした指導者の養成と教室の開設は、「よいものをつくれば、売れる」という従来のメーカーの発想ではなく、生産者であるシード自らがけしごむスタンプの文化形成に関わり、ファン層を広げることで市場拡大を図ったという点で画期的であった。

2013

社内改革とシードブランドの向上へ

シードは2013(平成25)年2月、第14代社長に玉井繁が就任。新体制のもとで、抜本的な組織改革を行うとともに、次代の文具業界の生き残り競争に備え、シードブランドの向上を目指した積極的な新規商材の開発に着手した。

この社内改革は、2015年に「創業100周年」という大きな節目を迎えるにあたり、次なる100年に向けた事業基盤を整備するべく実施。まず、組織の透明性を高めて活性化を図ることから着手して、従来の組織体制や人員配置を抜本的に見直したほか、新たに生産技術の向上を目指す製造革新委員会を発足させるなど社内改革が行われた。そのうえで、消しゴム専門メーカーとしてこれまでこだわってきた「消す」ことをキーワードに、文字を消すだけではない新たな分野への進出も視野に入れた新規商材の開発を推進。この中で、事業化を見送っていた「古紙再生装置」の開発も再開するなど、シートブランドの向上に向けた取り組みが開始された。

また、社内改革の一環として、2014年1月には大阪営業および東京営業をそれぞれ大阪店、東京店に名称変更を行った。

2013

「シードベトナム」が操業10周年

2013(平成25)年4月には、シードベトナムが操業10周年を迎えた。この節目を記念して、同社では従業員約80名とその家族が参加して、「操業10周年記念パーティ」と慰安旅行が開催された。

同社は操業を開始した2003年以来、現地でのコストメリットが高い定番商品の生産を順次拡大。2008年には第2工場を増設して、操業10周年を迎えたこの頃には、シードの消しゴム生産の約50%が同社に移管されることとなった。

また、シードベトナムは、親会社のシードが描く世界戦略の中で重要拠点として位置づけられ、将来的にベトナムを拠点にしたアセアン諸国への消しゴム販売も検討された。

2013

「住まいの消しゴム」を発売

シードは、消すという機能に徹底的にこだわる「消すものづくり」を企業アイデンティティとして掲げる中で、2013(平成25)年10月には新たに「住まいの消しゴム」を発売して、異業種分野であるDIY市場に参入した。

新商品は、文具の世界で長年培ってきた「消す」技術を住宅分野に応用。住まいの気になる汚れを消しゴムや修正テープを使う感覚で消すというもので、壁の汚れやクロスの穴などを隠すテープタイプの壁紙補修材と消しゴムタイプの汚れ消しを発売した。消しゴムタイプは、用途に応じて4種類を開発。洗面器・浴槽の水アカを取る「水アカ汚れ消しゴム」、壁面・クロスの黒ずみや黄ばみを消す「壁の汚れ消しゴム」、コンロ・レンジのサビや焦げなどを取る「サビ取り消しゴム」、シンクのサビや水アカなどを取る「シンク汚れ消しゴム」が上市された。

これら「住まいの消しゴム」シリーズを販売するにあたっては、新たにDIY業界のベンターとの取引を開始。2014年3月にはドラッグストア業界を象徴するアジア最大級の展示会「第14回JAPANドラッグストアショー」にも初出展。

こうした異業種分野への参入は、消しゴム専業メーカーに特化した1951(昭和26)年以降、実に64年ぶりのことであり、「住まいの消しゴム」の発売はシードが「消すものづくり。」の総合メーカーとして、消しゴム業界のみならず広く多方面に展開していく最初の足がかりとなった。

これに続いて、2014年8月には従来の文具ルートをターゲットにした「オフィスおもいの消しゴム」も発売。これは、洗剤やクロスを使わずに消しゴム感覚でサッと汚れを落とせるお掃除グッズで、用途に応じて「水アカ汚れ消しゴム」「壁の汚れ消しゴム」「ホワイトボード汚れ消しゴム」の3種類が開発された。

2014

シード初の社内報「SEED i」を創刊

シードは2014(平成26)年1月、創業以来初となる社内報「SEED i(シードアイ)」を創刊した。

これは、「創業100周年」を翌年に控えた大きな節目の中で、社内の情報共有化とコミュニケーションの活性化を図るのが狙いだった。とくに2002年に新生シードがスタートするまでの長い間、営業・販売部門のシード商事とは別会社だった経緯もあり、情報を共有して親睦を図りながら全社一丸となって共に社業に取り組む必要があった。

創刊に当たっては、社内報のタイトル案を全従業員から募集。22点の応募から「SEED i」が選ばれたが、「i」にはinformation(情報)や「identity(存在意義)、idea(発想)、innovation(革新)」などさまざまな意味が込められた。

また、編集委員には管理課をはじめ各課から計5名が選ばれ、編集会議を重ねて記念すべき第1号を同年1月6日に発行。創刊号はA4サイズ4ページで、誌面には玉井繋社長の年頭挨拶のほか、新入社員特別企画や社内報タイトルの発案者インタビュー、さらには編集委員による座談会などが掲載された。

2015

世界に向けて、海外事業部を発足

少子化問題をはじめパソコンの普及などにより日本の文具市場が縮小均衡する中、将来の会社の発展・成長を考えると、海外への事業展開は避けては通れない課題だった。このため、2015(平成27)年1月、シードは次なる100年に向けて、新たに海外事業部を発足させた。

同事業部は当初、4人の陣容でスタート。主にしでタイやベトナム、インドネシア、マレーシアといった東南アジア市場の開拓を目標に直接貿易を開始した。とくに同市場では、けしごむスタンプの「ほるナビ」や、バランスゲームができる消しゴム「アニマルバランス」などファンシー系のアイデア商品、さらには「ねりけし」や「スレンディ―プラス」などトレンドを取り入れたデザイン性の潜在需要が多く、これらの消しゴムを積極的に販売した。

また、海外事業部の発足に先立ち、2014年1月には東京店に開発を新設。従来の本社・大阪店の商品企画開発に加え、世界市場を視野に入れた情報収集と商品企画が開始された。

2015

100周年記念事業を挙行

シードは、2015(平成27)年に創業100周年を迎えた。この大きな節目にあたり、同年より企業アイデンティティとして「消すものづくり。」を全面に打ち出すとともに、国内外を問わず世界に羽ばたくシードを目標と掲げた。

そして、この記念すべき節目を祝う「100周年事業」を挙行。まず同年1月より、全社員の制服をリニューアルするとともに、社章も刷新してメタリックシルバーのシンプルなデザインのものに変更した。

また、5月28日から2泊3日で、全従業員が参加して石垣島への社員旅行を行うとともに、同地において「創業100周年記念パーティ」を開催し、創業から1世紀を迎えた喜びを全員で分かちあった。

さらに、9月には本社敷地内に「創業100周年記念碑」を建立するほか、シードの100年の歴史をたどり「新たなるSEEDを求めて —— 100 Year History of the SEED」を発行する。

次なる100年に向けて

シードの100年は、わが国の消しゴム産業発展の歴史そのものでもあった。

その歴史は、消しゴムの本格的な国産化が始まる大正初期、消しゴムやゴム粘土などを製造販売する三木康作ゴム製造所としてスタートした。戦前・戦中は、幅広いゴム関連製品を製造して事業を拡大したが、戦後は一転、経営危機に直面。苦難の再建を経て、消しゴム専業メーカーに転身してからは、文房具が広く普及する中で事業を拡大・成長させた。なかでも世界に先駆けたプラスチック消しゴムの生産開始、一世を風靡した「レーダー」の大ヒット、ファンシー消しゴムという新ジャンルの確立、そして世界初の修正テープの開発など、常に新規性に富んだ製品を生み出し続けて、わが国の消しゴム業界をリードしてきたことは特筆に値する。そのパイオニア精神は、多くの先人たちのあくなき探求心とたゆまぬ努力によって培われ、現在に受け継がれた。まだ世にない新しい製品を生み出す創造性と技術力。 それこそが、シードのDNAであり、次代に繋ぐべき大きな財産でもあろう。

創業100周年を迎えた今、文具業界は少子高齢化による国内人口の減少やパソコンやタブレットなどデジタル化に伴う需要の頭打ちといった課題を抱え、将来的にも国内市場の縮小が懸念される。そうした厳しい業界環境の中で、シードは「消す」という機能にこだわった新規商品開発を進め、文具業界にとどまらない「消すものづくり。」を展開している。文具の世界で培った「消す」技術をDIY市場に応用した「住まいの消しゴム」はその第一歩であり、また本格販売が期待される紙再生装置も従来の文具のカテゴリーを超えた新たな商材である。

創業100年の節目に当たり、当時の社長は次の言葉で締めくくった。

—— 当社が現在まで成長・発展することができたのは、常に新しい製品を世に送り出し、字を消すだけではないさまざまな付加価値を生み出すことに力を入れてきた結果だと思っています。しかしながら、消しゴムだけに国内文具市場の縮小が確実視される中、今後はこれまでの100年と同じことをしていたのでは生き残っていくことができません。私たちは相当の危機感をもって、消しゴム業界で培ってきた創造性と技術力を活かし、今まで以上に「消す」ことに徹底的にこだわり、文具のジャンルを超えた製品を生み出すことはもとより、世界に向けて広くシードブランドを発信していく。その大きなチャレンジが、シードの次なる100年をつくると思っています。