消しゴムマスターのワシ「しいど仙人」が消しゴムについてもっと知ることができる豆知識を伝授してしんぜよう!

消しゴムの歴史

01消しゴム誕生の前は○○で文字を消していた

この世に「消しゴム」が誕生する前、実は皆さんの生活になじみの深い「あるもの」を使って文字を消していたと言われています。

しいど仙人の

ワンポイントクイズ

消しゴム誕生前に使われていたあるものとはなーんじゃ?

答えはこちら

なんと消しゴムが誕生する前は、パンで鉛筆の文字を消していたそうじゃ!

02消しゴムはヨーロッパの国○○○○で誕生した!

1770年、ある国の化学者プリーストリー(酸素の発見者としても知られる)が天然ゴムで鉛筆の字が消せることを発見しました。その2年後の1772年、この国で世界で最初の「消しゴム」が発売されました。消しゴムは、評判を呼びヨーロッパ、そして世界へと広がっていきます。その後、ゴム工業は飛躍(ひやく)的な発展をとげ、消しゴムも年々高品質なものが作られ、文房具として確かな地位を確立していきました。

しいど仙人の

ワンポイントクイズ

ヨーロッパのどこの国で消しゴムは作られたじゃろうか?

答えはこちら

イギリスにて1772年に消しゴムが創られたと言われておるぞ~!

031800年代(19世紀)に日本で消しゴムが広がる

明治政府によってある改革が起こり、多くの文房具が普及するきっかけとなりました。毛筆文化中心だった当時の日本には、国産の消しゴムはまだなく、全て外国産に頼っていたのです。大正時代に日本でもいくつかの消しゴムメーカーが誕生しました。

しいど仙人の

ワンポイントクイズ

なぜ日本で消しゴムが広がったのじゃろうか?

答えはこちら

19世紀に「義務教育」の制度がはじまり、多くの学生たちが学校へ行く事となったのじゃ。その時に、文房具が普及して「鉛筆」や「消しゴム」が普及することになったのじゃな。

消しゴムのなぜ?

01消しゴムは、どうして文字を消せるの?

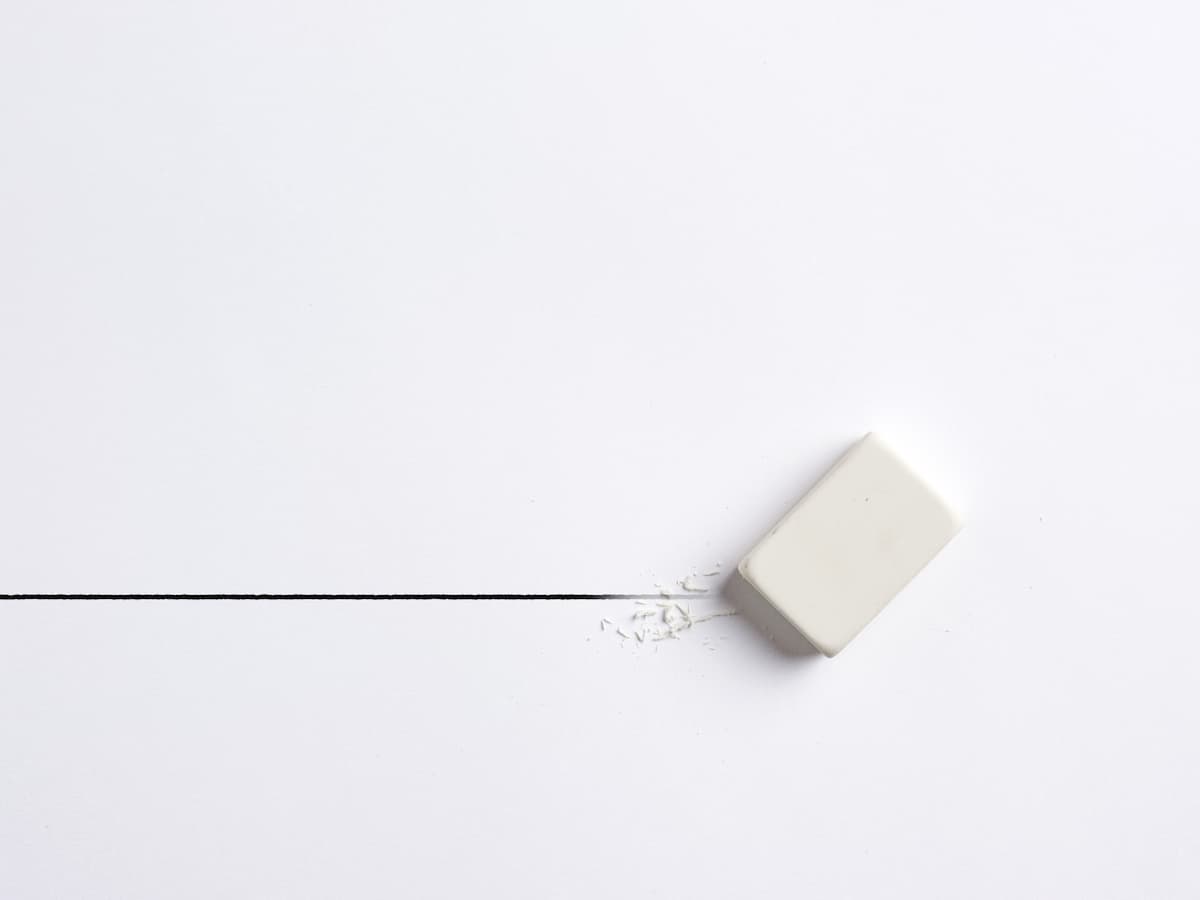

鉛筆で文字や絵を書くと、黒くなりますが、これは鉛筆の芯に入っている細やかな黒いつぶ(黒鉛のつぶ)が紙の表面にくっついているだけなのです。

この黒いつぶを消しゴムの表面に吸い取ることによって、文字や絵が消えるのです。

しいど仙人の一言

鉛筆は黒鉛のつぶが紙の表面にくっつくことで、文字や絵が書けるんじゃな!

02消しゴムで鉛筆の黒いつぶが白い色に変わるの?

色を変えるのではなく、黒いつぶを消しゴムの表面に吸いとってしまうのです。

消しゴムを文字の上からたたくと、文字が消えるのは、鉛筆の黒いつぶが消しゴムの表面へと、引き付けられるためだと言われています。

しいど仙人の一言

消しゴムが鉛筆の黒いつぶを吸い取って文字や絵を消しているんじゃな!

03どうすればよく消えるの?

消しゴムを紙面に適度な力で「こすりつけて」ください。この時まず黒いつぶが消しゴム表面に付き、次にこすることで、この表面がけずれ、消しカスとして除かれ真新しい面が現れて、ここにふたたび黒いつぶが吸いつきます。

そのくり返しと、紙面をこすることで、紙の繊維(せんい)にからまった黒いつぶも除かれ、文字や絵が良く消えるのです。

しいど仙人の一言

適度な力がポイントじゃ!軽い力で細かくこすると良く絡まり、キレイに消えるのじゃ。

日本独特の「消す」文化

日本

キレイに消して、書き直す

日本では字を間違えたときは「キレイに消して、書き直しなさい」と教えられることが一般的です。消したところを分からないようにリセットして、美しく整えて書く日本人の文化的な習慣とされています。他にも、「アルファベットの国では字の間違いが目立ちにくい」など諸説があるとされています。

外国

間違った箇所を2本線で消して、書き足す

欧米はもとより、アジアの国々でも間違った箇所を2本線で消すのが一般的とされています。何を間違えたかが、分かりやすいことが理由とされています。小学校の高学年頃になると、子供たちの筆記用具は鉛筆と消しゴムからボールぺンへと変わっていくようです。

実はわし達が教わっている「キレイに消して書く」ことは当たり前ではないのじゃ。

世界的に見てみるとまだまだ「2本線で消して、書き足す」がスタンダードになっておるようじゃな。

それだけ、美しく整えて書くという日本人の感性は世界的にみると珍しい国なのじゃ。